노벨상, 일본중국도 받는데 우리는 왜 못받나?<1>

페이지 정보

권병찬 작성일15-10-08 09:49 조회2,814회 댓글0건본문

노벨상, 일본중국도 받는데 우리는 왜 못받나?<1>

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

우리나라 과학계, 기초과학, 한우물 투자안해

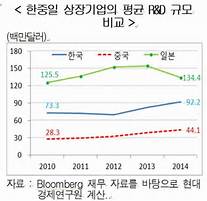

“일본 정부는 선택과 집중을 통해 특정 분야를 전폭적으로 지원합니다. 2012년 노벨 생리의학상을 수상한 유도만능줄기세포(iPS세포)가 대표적인 사례죠. 그런데 한국 정부는 당장 내년 연구개발(R&D) 예산부터 사실상 줄인다고 합니다. 자칫 씨감자를 갉아먹는 시도가 될 수 있습니다.”(서울대 A 교수) 일본인 과학자들이 올해 노벨 생리의학상과 물리학상을 잇달아 받자 국내 과학계에서는 고무줄처럼 늘었다 줄었다 하는 R&D 예산에 대한 하소연부터 나왔다. 과학기술 분야에 대한 꾸준한 투자가 결실을 본 일본과 달리 한국은 한 분야에서 지속적인 투자가 이뤄지기 힘들다는 것이다.

일본은 경제위기에도 R&D 투자원칙 고수한다.

일본이 노벨 과학상 수상자를 본격적으로 배출한 시점은 2000년 이후다. 노벨 과학상 부문을 받은 21명 가운데 2000년부터 올해까지 16명이 나왔다. 이들은 1980년 이후부터 꾸준히 업적을 내놨다. 같은 시기 일본에서는 기초연구 붐이 불었다. 1980년 말 일본 기업들은 중앙연구소에서 기초연구소를 독립시켰다. 일본 정부도 R&D 예산을 국내총생산(GDP)의 2% 이하로 줄이지 않는다는 원칙을 세우고 경제위기가 닥쳐도 이 원칙만은 고수했다.

1994년 일본 도쿄대 조교수를 거쳐 올해 초 국내 중이온가속기건설구축사업단장으로 선임되기 전까지 일본 고에너지가속기연구기구(KEK) 교수를 지낸 정순찬 단장은 “일본 정부는 이번에 노벨 물리학상을 배출한 ‘슈퍼가미오칸데’처럼 대형 실험시설을 구축하기로 일단 결정한 뒤에는 기간이 오래 걸리고 예산이 많이 투입돼도 기다리고 격려한다”고 말했다. KEK는 2008년 고바야시 마코토(小林誠) 명예교수가 노벨 물리학상을 수상하는 등 일본 내 대표적인 기초연구 시설로 꼽힌다.

우리는 한우물 파기도 어려워

일본이 한창 기초연구에 매진할 때 한국에는 연구 환경조차 제대로 갖춰지지 않았다. 노벨상을 받을 만한 연구를 할 형편이 아니었다. 한국은 2000년 전까지 세계 3대 과학저널(네이처, 사이언스, 셀)에 발표한 논문이 1년에 10편도 채 되지 않았다. 2000년도 R&D 관련 정부 예산은 3조5000억 원에 불과했다. 과제에 따라 연구비를 지원하는 ‘PBS’ 프로그램도 창의적인 연구를 막았다. 성과를 꾸준히 내야 하니 도전적이고 창의적인 연구보다는 안전한 과제만 수행하는 연구 문화가 자리 잡았다. 과제 수행기간이 대부분 3년 정도로 호흡이 짧아 진득하게 연구하기도 쉽지 않다. 중장기 연구라고 해도 3년마다 중간 평가를 거쳐야 해 일본처럼 20∼30년씩 한우물을 깊게 파는 과학자가 나오기 어렵다.

과학계 관계자는 “노벨상 수상자들의 경우 대체로 30∼40년 꾸준히 연구한 뒤 빛을 보는 경우가 많다”며 “향후 20년간 한국에서 노벨상 수상자가 나오긴 쉽지 않을 것”이라고 내다봤다. 일각에서는 지금까지 노벨상 연구를 할 만한 토대를 닦는 데 전념한 만큼 기다려줘야 한다는 주장도 있다. 정부가 기초과학 진흥을 위해 ‘단군 이래 최대 기초과학 국책 사업’으로 불리는 국제과학비즈니스벨트 사업을 추진하는 과정에서 기초과학연구원(IBS)을 설립하고 거대 실험시설인 중이온가속기 건설을 결정한 건 불과 4년 전이다. 기초과학연구원은 일본의 노벨상 사관학교로 불리는 정부 연구소인 이화학연구소(RIKEN)를 모델로 삼았다. 염한웅 IBS 원자제어 저차원 전자계 연구단장(포스텍 물리학과 교수)은 “신진 연구자들이 처음부터 큰 목표를 갖고 노력한다면 노벨상은 따라오게 될 것”이라고 말했다.

생리의학상 부분, 한국 기초의학 약해 받을 수 없어

한편, 지난 5일 중국과 일본, 미국에서 총 3명의 노벨생리의학상 공동 수상자가 나왔다. 일본은 노벨생리의학상 수상자만 1901년 상 제정 이래 3명이 탄생했고 중국도 처음으로 노벨상을 수상했다. 이들 국가 사이에 있는 한국은 아직 한명도 나오지 않은 상황이다. 우리나라가 노벨생리의학상 후보에 오르지 못하는 이유는 바로 기초의학 분야가 약하다는 점에 근거한다는 것이 학계 시각이다. 올해 노벨생리의학상은 모두 기생충 감염질환 치료에 대한 공로를 받았다. 바로 이 기생충 연구는 기초의학 분야에 해당한다.

6일 스웨덴 노벨상 위원회에 따르면 윌리엄 캠벨(85) 미국 드류대 교수와 오무라 사토시 (80) 일본 기타사토대 교수는 회선사상충증(river blindness)과 림프사상충증(lymphatic filariasis) 치료를 위한 새로운 구충제 아버멕틴(avermectin)을 개발했다. 이 약은 두 질병 외에도 다양한 기생충 질병에 효과가 있는 것으로 알려졌다. 아울러 투요우요우(85) 중국 한방아카데미 교수는 말라리아 치료제 아르테미시닌(Artemisinin)을 개발했다. 이 약은 말라리아로 고통받는 환자들의 치사율을 낮추는 데 효과가 있는 것으로 전해졌다.

국내 기초의학의 위기가 어제 오늘 얘기는 아니다. 하지만 임상의학 분야가 워낙 큰 발전을 이루고 있고, 대체로 이 분야에 집중을 하다 보니 새로운 이론이나 학설을 발견할 틈이 없다는 지적이다. 특히 기초의학이 진료를 보는 임상의학에 비해 수입이 낮고 정부의 든든한 뒷받침도 부족하다는 점은 이러한 악순환을 가속화시킨다. 기초의학 연구 발전에 의사나 약사가 많아야 한다는 점은 공감대가 형성돼 있는 부분이다. 비의사출신들도 좋은 연구성과를 내지만, 기초연구를 의학으로 연결짓는 의사출신 연구자들의 비율이 얼마나 되느냐는 기초의학 발전의 핵심이 된다.

2004년 의학전문대학원이 도입됐던 것도 연구하는 의사를 육성하기 위한 목표가 포함됐었다. 기대와 달리 실제 의학전문대학원도 기초의학을 발전시키진 못했다. 지난 7년간 4000명에 가까운 의전원 졸업생들중 기초의학을 전공한 사람은 10명 이내로 알려졌다. 지원율이 낮고 실제 뽑는 이유도 소수에 지나지 않았다. 또한 기초의학을 가르치는 교수진도 의사출신 비율이 점차 줄고 있다. 대한의학회에 따르면, 2013년 10월부터 2014년 12월까지 기초의학 과정을 분석한 결과, 해부학과 생리학, 약리학, 미생물학, 생화학, 기생충학 6개 분야 기초의학 교수들 중 의사의 비율은 평균 50% 내외인 것으로 나타났다.

-----(계속)-----

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.